RACCONTO

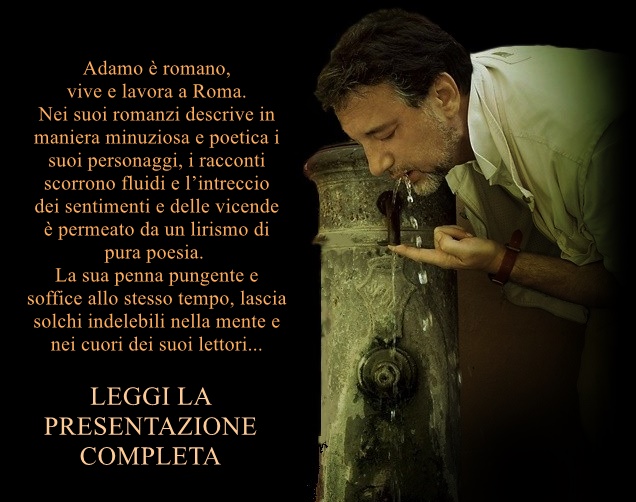

Adamo Bencivenga

LA ZOCCOLETTA

Roma, 1957. Anna, diciassette anni, scappa dal collegio delle suore in cerca di libertà, ma trova solo le strade sporche della sopravvivenza. Soprannominata "la zoccoletta", inizia a vendere se stessa in un albergo diurno, vicino alla Stazione Termini, finché un incontro cambierà per sempre il suo destino...

|

Una sera, finalmente, l’occasione arrivò. I genitori erano fuori per un concerto di musica classica e Davide era rimasto in casa a studiare. Dopo aver sbrigato tutte le faccende di casa, ripensai alle parole di Clara e allora andai in bagno e mi preparai con cura: la gonna rossa, il rossetto, le calze di seta nera. Mi guardai più volte allo specchio e per la prima volta mi sentii quasi bella. Dopo tornai nel soggiorno e mi sedetti sul divano. Quando lui entrò in salotto, mi vide e sorrise. “Anna, ma da dove spunti? Mi sembri un’altra.” Disse, con quella voce che mi faceva sciogliere. Stranamente non si rinchiuse immediatamente nella sua stanza e rimase lì con me e accese la radio su una stazione che mandava musica americana. Seduto di fronte mi guardò come se fosse la prima volta e poi parlammo, ridemmo finché non mi invitò a ballare. Sentii il pavimento crollarmi sotto i piedi e impacciata mi lasciai guidare finché lui mi fissò intensamente e alla fine mi baciò. Lui disse: “Lo so che non dovrei…” Ma a me non importava nulla, ero in paradiso e mi sentivo leggera, la donna che avrei sempre voluto essere. Senza chiedermi nulla, dopo un altro bacio ancora più passionale del primo, mi distese sul divano e senza spogliarmi mi chiese di salire su di lui. Facemmo l’amore così con la radio che continuava a mandare musica di sottofondo e i suoi gemiti caldi che mi dicevano: “Anna mi fai impazzire, sei stupenda!” Quando lui mi disse di lasciarmi andare liberai ogni mia inibizione e venimmo insieme. Successe altre volte, di nascosto, nei momenti rubati. Sapevo che non potevo chiedere di più e che dovevo stare al mio posto. Così diventai la sua amante, quella nell’ombra, quella segreta, quella che diceva sì ogni qualvolta lui bussava di notte alla mia porta con i genitori nell’altra stanza. Non uscivo mai con lui, fuori da quella casa non esistevo, neanche per un gelato o una passeggiata lungo il Tevere. Laura, la sua fidanzata, era il suo futuro, quella che portava al cinema la domenica pomeriggio, quella con cui pranzava nelle feste comandate e ai compleanni, quella con la quale non faceva l’amore. Ma con Anna sì! Quella del suo ripiego, la ragazza delle ore solitarie, quella che riempiva i suoi vuoti o curava le sue tristezze e le sue ansie prima degli esami. Quando compii diciotto anni mi regalò in segreto un paio di mutandine rosse trasparenti con la preghiera di indossarle solo per lui. Poi tutto cambiò. La signora Sandra si ammalò di un male cattivo che la consumò in pochi mesi. Quella malattia si insinuò silenziosa. All’inizio, notai piccoli segnali: “È solo un po’ di stanchezza.” Diceva lei, con quel tono brusco che non ammetteva repliche, ma vedevo nei suoi occhi un’inquietudine nuova che cercava di nascondere. Ma col tempo peggiorò e nonostante le sue resistenze cercai di starle vicino inizialmente per ordine di Mario, poi per una sorta di istinto che non sapevo spiegare. La signora Sandra, che un tempo mi aveva trattata come un’intrusa, ora non protestava più, anzi mi pregava di sedermi accanto a lei. Una notte, mentre le cambiavo una pezza fredda sulla fronte, mi afferrò il polso: “Anna, promettimi che non lascerai Mario solo. Ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui.” Con gli occhi che mi bruciavano, annuì. “Lo prometto.” Dissi, anche se dentro di me mi chiedevo come avrei potuto mantenere quella promessa, io che ero solo una domestica in quella casa, una ragazza senza niente, senza un posto nel mondo. Il professor Mario, distrutto dalla malattia della moglie, sembrava invecchiato di vent’anni. Rimaneva seduto accanto al suo letto a tenerle la mano senza dire nulla o fermo sulla soglia della camera, come se non avesse il coraggio di entrare temendo ogni giorno il peggio. Mi diceva: “Non posso perderla, Anna…” Davide, invece, reagì chiudendosi in sé stesso. Usciva all’alba per andare all’università, tornava tardi, spesso con l’odore di sigarette e grappa addosso. Lo vedevo passare davanti alla cucina senza guardarmi, come se fossi diventata invisibile. Le nostre notti rubate si interruppero bruscamente. Davide stava scappando da tutto: dalla madre morente, dalla casa che si sgretolava, da me. La nostra relazione, già fragile e segreta, sembrava dissolversi come fumo. ****** Una mattina, davanti al piccolo specchio del bagno, notai qualcosa di strano. La mia pancia sembrava più piena, più tonda del solito, tirava leggermente contro il tessuto del mio grembiule. All’inizio pensai fosse un’indisposizione, ma mentre passavo le dita su quella curva appena accennata, mi attraversò un pensiero gelido. Contai a ritroso nella mia mente e mi accorsi che erano passati quasi due mesi dall’ultima mestruazione. Nella frenesia di occuparmi di Sandra non ci avevo fatto caso. Il panico mi strinse il petto, il respiro corto e affannoso. Ero incinta. Quella parola rimbombava nella mia testa, pesante. Incinta. A diciotto anni, in un mondo che mi aveva già tolto tanto, questa notizia sembrava al contempo un miracolo e una condanna. Mi appoggiai al lavandino, stringendone i bordi fino a sbiancarmi le nocche. Il mio viso era pallido, gli occhi spalancati dalla paura, ma sotto quella paura c’era altro: un barlume di meraviglia, un istinto silenzioso di proteggere la vita che cresceva dentro di me. Eppure, la realtà mi schiacciava, soffocando quel calore fugace. Ero una ragazza senza famiglia, senza una casa mia, che viveva della carità altrui. E questo bambino, lo sapevo con certezza, poteva essere solo di Davide. Quel pensiero mi trafisse. I nostri momenti rubati sembravano ora un sogno, sbiadito nella luce cruda del giorno. Lui si era allontanato, consumato dalla malattia di sua madre, dal suo dolore, dal peso del suo futuro con Laura, la sua fidanzata “ufficiale”. Io ero solo Anna, il segreto, l’ombra, la ragazza che riempiva le sue ore solitarie ma non poteva reclamare il suo cuore. Come potevo dirglielo? Mi avrebbe creduto? O mi avrebbe guardata, come aveva fatto Marco, con occhi accusatori, riducendomi a un errore, a uno sbaglio. Ero davvero un peccato vivente? Non ne parlai con nessuno, non subito almeno. La paura di essere cacciata, di perdere il fragile rifugio di quella casa, mi sigillava le labbra. Sbrigavo le faccende meccanicamente mentre la mia mente vorticava. Ogni scricchiolio del pavimento mi faceva sobbalzare, come se qualcuno potesse scoprire il mio segreto solo guardandomi. Dentro di me, le emozioni si accavallavano: paura, vergogna, ma anche una strana tenerezza verso quel minuscolo essere che non avevo chiesto, ma che ora era parte di me. Mi chiedevo cosa ne sarebbe stato di noi. Sognavo una vita diversa, un futuro in cui questo bambino potesse avere una casa, un nome, un posto nel mondo. Ma poi la realtà mi riportava indietro: ero una domestica, una ragazza senza nulla, con un passato che mi marchiava come la “zoccoletta”. Chi avrebbe voluto una madre come me? Eppure, non potevo ignorare Sandra. Nonostante il suo carattere burbero, negli ultimi mesi era diventata una presenza costante. Passavo ore al suo capezzale, aiutandola a bere un sorso d’acqua, ascoltando i suoi silenzi. Lei mi osservava con occhi che sembravano vedere oltre la mia pelle, come se intuisse qualcosa. Una sera, mentre le sistemavo il cuscino, mi afferrò il polso con una forza sorprendente. “Anna, hai la faccia più piena.” Disse, scrutandomi. “Non è che sei incinta?” Il suo tono non era accusatorio, ma diretto, come sempre. Arrossii, il cuore in gola, e senza sapere perché, annuii. Non riuscii a mentirle. Forse perché in quel momento, con lei così vicina alla fine, sentivo che la verità era l’unica cosa che potevo offrirle. Mi aspettavo un rimprovero, un giudizio. Invece, Sandra mi strinse la mano, il suo sguardo ammorbidito da qualcosa che somigliava alla compassione. “Questo bambino è un dono di Dio, Anna. Non fare sciocchezze.” Non mi chiese chi fosse il padre, e io non lo dissi. Dentro di me, però, il terrore di perdere tutto, la casa, la sicurezza, la fragile speranza di un futuro migliore, si mescolava a un pensiero più oscuro: abortire. Era il 1958, e a Roma, per una ragazza come me, significava andare da qualche mammana in un vicolo, rischiare la vita per liberarsi di un peso che non potevo portare. Ma le parole di Sandra mi fermarono. “C’è bisogno di vita in questa casa.” Aveva detto, e quelle parole si piantarono dentro di me, come un seme in un terreno arido. In pratica era il suo consenso a restare in quella casa anche con un figlio! Piena di fiducia decisi di parlare con il professor Mario. Non potevo più nascondermi e la mia pancia ben presto sarebbe diventata visibile. Lo trovai in cucina, seduto con una tazza di caffè ormai freddo, lo sguardo perso. Gli raccontai tutto, o quasi: della gravidanza, della mia paura, del fatto che non sapevo cosa fare. Non nominai Davide. Mario mi ascoltò in silenzio, poi si passò una mano sul viso. “Anna, sei una ragazza forte.” Disse infine. “Troveremo una soluzione. Ma non puoi restare qui per sempre, lo sai.” Poi, forse preoccupato del mio futuro aggiunse: “Chi è il padre? Ti sposerai?” Mi prese il panico e scoppiai a piangere e allora lui capì, aprì le braccia e scosse testa. Poi mi disse: “Vieni qui…” Mi avvicinai, lui mi abbracciò ed io mi sentii piccola. Le sue parole erano state gentili, ma ferme, del resto ero solo un’ospite e non una figlia. La reazione di Mario mi diede un po’ di sollievo, ma anche un senso di precarietà. Non mi chiese di andarmene, ma sapevo che la mia permanenza in quella casa aveva i giorni contati. A Davide non dissi nulla. Lo vedevo passare per casa, sempre più chiuso, sempre più lontano. Le nostre notti erano finite, e il suo silenzio mi feriva più di qualsiasi parola. Mi chiedevo se avrebbe mai potuto accettare questo bambino, se avrebbe potuto guardarmi senza disgusto, senza vedermi come la ragazza che stava rovinando la sua vita ed io non volevo essere una sua complicazione. Ma più ci pensavo, più capivo che non potevo contare su di lui. Dovevo trovare una strada, per me e per il mio bambino. Le settimane successive furono un misto di speranza e disperazione. Continuavo a lavorare, a studiare per gli esami di terza media che Mario mi aiutava a preparare, ma ogni gesto era appesantito dalla consapevolezza della mia situazione. La pancia cresceva, lenta ma inesorabile, e con essa cresceva la mia determinazione. Non sarei tornata al collegio, né a quella vita squallida vicino alla Stazione Termini. Questo bambino, che all’inizio mi era sembrato una condanna, stava diventando la mia ragione per combattere. Ogni volta che sentivo un piccolo movimento, una fitta, un segno di vita, immaginavo un futuro in cui potevo essere una madre, una donna, non solo la “zoccoletta” o la domestica. Una sera, mentre lavavo i piatti, Sandra mi chiamò. Era debole, la voce appena un sussurro. “Anna, vieni qui.” Mi sedetti accanto a lei, e lei mi prese la mano. “Non lasciare che il mondo ti travolga. Sei più forte di quello che pensi. Questo bambino… è la tua chance di essere qualcosa di più.” Piansi, non per tristezza, ma per la gratitudine. Quelle parole, da una donna che un tempo mi aveva guardata con diffidenza, mi diedero una forza che non sapevo di avere. Decisi che avrei tenuto il bambino. Non sapevo come, ma l’avrei fatto. Forse avrei trovato un lavoro, una stanza in affitto, un modo per cavarmela. Forse Clara, che nel frattempo si era sistemata con il suo uomo, avrebbe potuto aiutarmi. O forse avrei dovuto affrontare tutto da sola. Ma per la prima volta, sentii che non stavo solo sopravvivendo. Stavo scegliendo. Per me, per il mio bambino, per la Anna che volevo diventare. Non più una ragazza senza nome, ma una madre, una donna con un futuro da costruire, un passo alla volta, anche se il cammino davanti a me era ancora avvolto nella nebbia. ****** Quando Sandra morì, in un’alba del 1958, la casa sembrò fermarsi. Ero in cucina, intenta a preparare il caffè, quando sentii il singhiozzo strozzato di Mario. Capii subito. Corsi nella camera e trovai Sandra immobile, il volto sereno, quasi sollevato. Mario era chino su di lei, le mani che stringevano le sue, come se potesse ancora trattenerla. Rimasi sulla porta, incapace di muovermi o di fare alcunché, mentre le campane della sinagoga nel Ghetto suonavano lente, come un lamento. Il funerale fu semplice: una piccola folla di parenti e amici si riunì al cimitero del Verano, ed io in disparte mi sentii un’estranea, come se non avessi il diritto di essere lì. Nei giorni successivi, la casa divenne un guscio vuoto come inghiottita da un silenzio che pesava come piombo. Mario smise di parlare, di mangiare, di vivere ed io mi occupavo di tutto: lavavo, cucinavo, rispondevo alle lettere di condoglianze. Di notte, sdraiata nella mia stanzetta, mi chiedevo se fosse giusto rimanere ancora lì. La morte di Sandra aveva cambiato tutto, non solo per Mario e Davide, ma anche per me. Il professor Mario si ritirava sempre più spesso nello studio accanto alla finestra che dava sul Ghetto. Lo trovavo lì, ogni mattina, con un libro aperto sulle ginocchia, ma gli occhi fissi su un punto lontano, oltre le tende pesanti. Mi ripeteva spesso: “Non è più la stessa cosa, Anna. Senza di lei, questa casa è solo un mucchio di pietre.” Annuivo, senza sapere come rispondere, e tornavo in cucina con un nodo in gola. Nonostante fossi indispensabile per mandare avanti quella casa mi sentivo un’estranea. Ogni mattina, mi svegliavo all’alba, quando il Ghetto era ancora avvolto nella nebbia e i carretti dei venditori ambulanti iniziavano a sferragliare sui sampietrini. Accendevo il fuoco nella stufa, preparavo il pane per la giornata, lavavo i pavimenti di marmo fino a farli brillare. Guardavo le mie mani screpolate dal sapone e dall’acqua fredda e ripensavo a mia madre. Ogni tanto, mentre strofinavo una pentola o piegava le lenzuola, mi fermavo a guardare fuori dalla finestra, verso il Tevere chiedendomi se la sua vita sarebbe stata per sempre così: un’ombra al servizio di altri, senza un nome, senza un futuro. Eppure, non mi potevo lamentare. Aspettavo un figlio mio anche se quella casa, con i suoi odori di cera e libri vecchi, era tutto ciò che avevo al momento. La routine era diventata il mio rifugio e la mia prigione. Preparavo i pasti per Mario, che mangiava poco e a malincuore, spesso lasciando il piatto intatto. “Non avete fame oggi, professore?” Gli chiedevo e lui si limitava a scuotere la testa, perso nei suoi pensieri. E poi c’era Davide, il pensiero di lui, nonostante tutto, continuava a scaldarmi il petto come una fiammella ostinata. Dopo alcuni mesi, dalla morte della madre, si laureò, ma nessuno festeggiò. Il professor Mario, per la prima volta in settimane, si alzò dalla poltrona per abbracciarlo. “Sei l’orgoglio di tua madre.” Gli disse, con gli occhi lucidi. Avrei voluto congratularmi anche io, ma capii che quel momento non mi apparteneva, che ero solo una spettatrice in una storia che non era la mia. La cattedra al liceo fu un passaggio naturale: Davide aveva ereditato il carisma e la passione del padre per l’insegnamento, e presto il suo nome iniziò a circolare tra i colleghi e gli studenti come quello di un giovane professore brillante, destinato a lasciare un segno. ****** Nacque il mio bambino, poco prima di partorire il professore chiamò un’amica della portiera, una certa Teresa, che tutti nel quartiere chiamavano “la levatrice del Ghetto” nonostante non avesse un titolo ufficiale. Era una figura minuta, con i capelli grigi raccolti in una crocchia stretta e mani che sembravano conoscere ogni segreto del corpo di una donna. Arrivò in casa con una borsa di pelle consunta, piena di strumenti rudimentali e boccette di tinture dall’odore acre. Mi guardò con occhi gentili ma decisi, come se volesse infondermi coraggio senza bisogno di parole. “Non aver paura, ragazza.” Mi disse. “Ci penso io a te e al piccolo.” Il parto fu lungo e doloroso, non c’erano medici, né ospedali, solo Teresa e il professor Mario, che ogni tanto si affacciava sulla soglia, pallido e con le mani infilate in tasca, incapace di dare anche il piccolo aiuto. Io stringevo i denti, aggrappata alle lenzuola, mentre il dolore mi spezzava in due. Ogni contrazione sembrava strapparmi via un pezzo di anima, ma allo stesso tempo sentivo una forza nuova crescere dentro di me, una determinazione feroce a portare quel bambino al mondo, a dargli una possibilità che io non avevo mai avuto. Quando finalmente Giovanni nacque, era una notte di fine febbraio del 1959. Il suo pianto, acuto e deciso, riempì la stanza. Teresa lo avvolse in una coperta di lana ruvida e me lo posò sul petto. Era piccolo, con una testolina coperta da una peluria scura e occhi che sembravano già cercare i miei. Lo guardai, incredula, e per la prima volta dopo anni mi sentii intera, come se tutte le crepe della mia vita – la guerra, il collegio, la Stazione Termini, le umiliazioni – si fossero richiuse, almeno per un istante. “Giovanni.” Sussurrai, scegliendo il nome di mio nonno materno, che non avevo mai conosciuto. Quel nome era tutto ciò che potevo offrirgli, un frammento di un passato che non era mai stato davvero mio. Il professor Mario entrò poco dopo e mi sorrise. “È un bel bambino, Anna.” Disse accarezzandomi il viso. Poi, senza aggiungere altro, uscì, lasciandomi sola con Giovanni e Teresa, che stava ancora sistemando le sue cose. “Sei stata brava.” Mi disse la levatrice, con un tono che non ammetteva repliche. “Ora riposati, che il difficile viene dopo.” Aveva ragione, ma in quel momento non ci pensavo. Stringevo Giovanni, sentendo il suo calore contro il mio petto, e per la prima volta mi sembrava che il mondo potesse avere un senso. Dopo la nascita, il professore mi fece trasferire nella stanza più grande in fondo al corridoio, quella che un tempo era riservata agli ospiti. Era un gesto che mi sorprese, un segno di accettazione che non mi aspettavo. La stanza aveva un letto grande con un materasso di vera lana che non scricchiolava, una finestra che dava sul cortile interno e un armadio di legno scuro che profumava di naftalina. Per me sembrava un lusso inimmaginabile. “Questa sarà la vostra stanza.” Disse Mario, con un tono pratico, ma gentile. “Tu e il piccolo avete bisogno di spazio.” Non so se fosse un atto di generosità o un modo per tenermi a distanza dal resto della casa, ma lo accettai con gratitudine. Per la prima volta, sentivo di avere un angolo tutto mio, un luogo dove Giovanni poteva crescere, almeno per un po’. ****** Davide, però, era un’ombra. Durante la gravidanza si era tenuto lontano, come se la mia pancia fosse invisibile. Non mi aveva mai chiesto nulla, né del bambino né di me. Lo vedevo passare per casa, sempre più magro, con gli occhi cerchiati e l’aria di chi porta un peso troppo grande. La morte di sua madre lo aveva spezzato, e il suo futuro, il lavoro al liceo, le nozze imminenti con Laura, sembravano assorbire ogni sua energia. Eppure, dopo la nascita di Giovanni, qualcosa in lui cambiò. Una mattina, mentre ero in cucina a scaldare il latte, lo trovai in salotto con Giovanni in braccio. Lo teneva con una delicatezza goffa, come se temesse di romperlo. Poi si alzò e gli fece fare il giro della casa, indicandogli oggetti a caso: “Vedi, Giovanni, questo è un quadro… e questa è una lampada…” La scena mi fece sorridere, ma anche stringere il cuore. Era la prima volta che lo vedevo così, quasi umano. Per un istante, mi illusi che potesse essere un bravo padre per Giovanni e che potesse riconoscerlo come suo figlio. Ma poi i suoi occhi incontrarono i miei, e ci lessi una distanza che non potevo colmare. Non disse nulla, mi restituì il bambino e uscì di casa senza voltarsi. Sapevo che non potevo parlargli della verità. Giovanni era suo, di questo ero certa, ma dirglielo avrebbe significato distruggere tutto: il suo futuro con Laura, la sua carriera appena iniziata, il fragile equilibrio di quella casa. E poi, avevo paura. Paura che mi guardasse come aveva fatto Marco, con quel misto di disgusto e delusione. Paura che mi chiedesse come fosse successo, che mi costringesse a rivivere il passato, la Stazione Termini, i bagni pubblici, le mani estranee sul mio corpo. No, non potevo rischiare. Giovanni era mio, e questo bastava. Avrei trovato un modo per crescerlo da sola, senza chiedere nulla a nessuno. Le prime settimane con Giovanni furono le più faticose. Lui era un bambino vivace, con un pianto che sembrava capace di svegliare l’intero Ghetto. Passavo le giornate a prendermi cura di lui, a lavare pannolini, a cullarlo per farlo addormentare, mentre continuavo a sbrigare le faccende di casa. Il professor Mario era gentile, ma sempre più distante, perso nel suo lutto. Mi lasciava fare, ma ogni tanto lo sorprendevo a guardarmi con un’espressione che non riuscivo a decifrare: era compassione? Rimprovero? O semplice stanchezza? Non lo sapevo, ma sentivo che la mia presenza in quella casa era sempre più precaria. Clara, nel frattempo, era diventata una presenza costante nella mia vita. Aveva smesso di fare pazzie e ora viveva con il suo uomo, un commerciante sposato che le aveva affittato una piccola stanza vicino a Piazza Navona. Veniva a trovarmi ogni domenica, portando dolcetti per Giovanni e pettegolezzi sul quartiere. “Anna, ce la farai.” Mi diceva, accendendo una sigaretta con quel suo modo sfrontato. “Sei più forte di tutte noi. Guarda me, sono finita con un uomo che non mi sposerà mai e non mi farà diventare mai madre, ma tu… tu hai Giovanni. È diverso.” Le sue parole mi davano coraggio, ma anche un senso di inquietudine. Clara sembrava felice, ma nei suoi occhi c’era sempre una sfumatura di malinconia, come se sapesse che la sua libertà aveva un prezzo. Una sera, mentre allattavo Giovanni nella mia stanza, sentii un rumore di passi pesanti nel corridoio. Era Davide. Si fermò sulla soglia, con le mani in tasca e lo sguardo basso. “Anna.” Disse, con una voce che sembrava incrinarsi. “Posso parlarti?” Annuii, posando Giovanni nella culla improvvisata che avevo sistemato accanto al letto. Mi alzai, lisciandomi il grembiule, e lo seguii in salotto. La radio era spenta, e il silenzio della casa sembrava amplificare ogni parola. “Mi sposo fra due mesi.” Disse, senza preamboli. “Laura e io… abbiamo fissato la data.” Lo guardai, sentendo una stretta al petto, ma non dissi nulla. Sapevo che quel momento sarebbe arrivato, eppure sentirlo pronunciare quelle parole mi fece male, più di quanto mi aspettassi. “Volevo solo dirtelo perché penso tu ne abbia diritto saperlo da me.” Continuò, evitando il mio sguardo. “E… volevo dirti che mi dispiace. Per tutto.” Non capii subito cosa intendesse con “tutto”. Per le nostre notti rubate? Per il suo silenzio? Per Giovanni? Non ebbi il coraggio di chiederglielo. “Congratulazioni.” Risposi, con una voce che non sembrava la mia. Lui annuì, come se si fosse tolto un peso, e se ne andò. Quella notte non dormii. Stringevo Giovanni tra le braccia, ascoltando il suo respiro leggero, e pensavo al futuro. Davide avrebbe avuto la sua vita, una vita rispettabile, con una moglie che non portava il peso del mio passato. Io, invece, avevo Giovanni, e questo mi dava una forza che non avevo mai conosciuto. Ma sapevo anche che non potevo restare in quella casa per sempre. Il professor Mario era stato chiaro: ero un’ospite, non una figlia. E presto o tardi, avrei dovuto trovare un posto mio, un lavoro, una vita che fosse solo nostra. Nonostante gli impegni decisi di riprendere a studiare con più determinazione. Il professor Mario, nonostante il suo dolore, continuava a darmi lezioni private, aiutandomi a prepararmi per gli esami di terza media. “Hai una mente sveglia, Anna.” Mi ripeteva. “Non sprecarla.” Quelle parole erano come un’ancora per aggrapparmi al futuro e lasciarmi definitivamente alle spalle il passato. Insomma potevo essere qualcosa di più della “zoccoletta”. Passavo le sere a studiare, con Giovanni addormentato accanto a me. Sognavo di diventare una maestra, di insegnare ai bambini a leggere e scrivere, di dare loro ciò che a me era stato negato: un’infanzia, una possibilità. Quando superai gli esami, fu come se un peso si fosse sollevato dal mio petto. Il professor Mario mi regalò un piccolo quaderno con la copertina di pelle, “per scrivere la tua storia” disse. Lo abbracciai, piangendo, e per la prima volta mi sembrò di vedere in lui un padre, non solo un uomo buono che mi aveva aiutato in tutti quegli anni. Anche Clara festeggiò con me, portandomi al cinema a vedere un film di Totò, e per una sera mi dimenticai di tutto: del passato, delle incertezze, del futuro che ancora mi spaventava. Ma la realtà tornava sempre a bussare. ****** Ad un anno esatto dalla morte della madre Davide si sposò. Il matrimonio con Laura fu una tappa naturale, anche per me, ma nonostante me lo sapessi fu un duro colpo. Laura, con i suoi capelli biondi sempre perfetti, i suoi vestiti di seta e quel modo di parlare sussurrato e pulito era il futuro che Davide aveva sempre avuto in mente. La cerimonia si tenne in una piccola chiesa vicino a Piazza Navona, mentre io rimasi a casa a preparare il pranzo per il ricevimento. Non fui invitata, ovviamente, e non me lo aspettavo. Quando Davide e Laura tornarono, mano nella mano, seguiti dai parenti stretti, li accolsi con un sorriso forzato, portando vassoi di lasagne e arrosto che avevo cucinato fino a tarda notte. Laura mi ringraziò con un cenno distratto, come si fa con una cameriera, ed io sentii qualcosa spezzarmi dentro. Quella sera, mentre sparecchiavo la tavola ascoltavo le risate provenire dal salotto, mi guardai nel riflesso di un vetro della cucina. Il mio viso, stanco e segnato dalla giornata, mi sembrò quello di una sconosciuta. Quella loro sistemazione temporanea divenne definitiva. Decisero di restare in quella casa, con me che continuavo a lavorare per loro. La decisione fu annunciata una sera, durante una cena a cui non ero stata invitata a sedermi. Davide, con Laura al suo fianco, disse a Mario che non volevano trasferirsi altrove, che la casa era grande abbastanza per tutti. Mario annuì, senza entusiasmo, come se non gli importasse più di nulla. Io ascoltai dalla porta socchiusa mentre lavavo i piatti, sentii il cuore sprofondare. Sapevo cosa significava e cosa mi sarebbe aspettato: andarmene o continuare a essere semplicemente una domestica, in quella casa in cui ora Laura camminava per le stanze come se le appartenessero da sempre. Lei da subito cambiò l’arredamento di alcune stanze. Le tende di velluto, i vecchi piatti di ceramica furono relegati in soffitta e a ogni cambiamento mi sembrava sempre più estranea. Davide, dal canto suo, sembrava non accorgersi di nulla. Era assorbito dal suo lavoro al liceo, dalle riunioni con i colleghi, dalle serate che passava con Laura in salotto, ridendo e bevendo vino. A volte, incrociavo il suo sguardo mentre servivo la cena, e per un istante mi sembrava di vedere un lampo di quello che eravamo stati, ma poi lui distoglieva gli occhi ed io tornavo ad essere invisibile. Le notti, però, erano le più difficili. A volte, sentivo Davide e Laura fare l’amore e sempre di più mi convinsi che quel capitolo della mia vita era chiuso, che Davide apparteneva a Laura, al loro futuro di cene eleganti e figli che un giorno avrebbero riempito la casa. La domenica pomeriggio uscivo insieme a Giovanni passeggiando lungo la riva del Tevere. Beh sì alle volte qualche ragazzo mi guardava, qualcuno mi rivolgeva anche la parola credendo fossi una baby-sitter, ma io tiravo avanti perché in cuor mio mai avrei tradito Davide, nonostante tutto. ****** Quando il professor Mario se ne andò per sempre, qualcosa in me si spense. Fu come se una candela si fosse consumata del tutto, lasciando solo un filo di fumo a dissolversi nell’aria. Era l’inverno del 1962, e Mario se ne andò in una notte gelida, senza clamore, proprio come aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita. Lo trovai la mattina dopo, seduto nella sua poltrona nello studio, con un libro aperto sulle ginocchia e gli occhiali scivolati sul naso. Sembrava addormentato, il volto sereno, ma quando gli sfiorai la mano, la trovai fredda come il marmo del pavimento. Rimasi lì, immobile, incapace di piangere o di chiamare qualcuno. In quel momento, mi resi conto che con Mario se n’era andata l’ultima traccia di calore che quella casa aveva avuto per me, l’ultimo legame con l’uomo che mi aveva accolta come una figlia, anche se non l’aveva mai detto ad alta voce. Il funerale fu simile a quello di Sandra. Pochi parenti, qualche collega del liceo, un prete che parlava con voce monotona nella cappella del Verano. Davide era lì, rigido nel suo cappotto nero, con Laura al suo fianco, elegante come sempre, ma con un’espressione distante, come se fosse lì solo per dovere. In disparte in fondo alla fila con Giovanni seduto accanto, indossavo lo stesso vestito nero che aveva usato per Sandra, ormai logoro ai polsi. Nessuno mi rivolse la parola, tranne un’anziana cugina del professore che mi strinse la mano e mi disse: “Eri la sua preferita, sai? Parlava sempre di quanto fossi sveglia.” Quelle parole mi si conficcarono nel petto come una spina. Mi chiesi se fossero vero o se l’anziana signora si fosse confusa. Rimasi in quella casa, domestica per sempre, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non si poteva dire ad alta voce. Tornata a casa, mi buttai nel lavoro con una furia silenziosa, come se pulire, cucinare, strofinare i pavimenti potesse tenere a bada il vuoto che mi cresceva dentro. Ogni angolo parlava di Mario e Sandra: il tavolo di legno dove Mario le aveva insegnato a fare i conti, il divano dove Sandra le aveva chiesto di non lasciarlo solo, la radio che ora taceva, coperta da un velo di polvere. Mi muovevo tra quelle stanze come un’ombra, silenziosa, indispensabile, ma sempre invisibile. Laura mi dava ordini con una cortesia fredda – “Anna, la biancheria è da stirare”, “Anna, il pranzo deve essere pronto per le due” – ed io eseguivo. Ma dentro di me sentivo che non ero solo una domestica e non potevo fare a meno di sperare, di immaginare che un giorno Davide guardasse nostro figlio con un’aria diversa o guardasse me come quella sera sul divano, con la radio che suonava musica americana, quando ballando mi sentii per un istante, una donna vera, non solo una ragazza di servizio. Ma quei momenti erano lontani, sepolti sotto il peso di quella realtà. Davide, ora, era il padrone di casa, un uomo sposato, un professore rispettato, che, davanti a sua moglie, mi trattava con una cortesia distante, come se non avessimo mai condiviso nulla. |

CONTINUA LA LETTURA

Questo racconto è opera di pura fantasia.

Nomi, personaggi e luoghi sono frutto

dell’immaginazione dell’autore e non sono da

considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con

fatti, scenari e persone è del tutto casuale.

IMMAGINE GENERATA DA IA

© All rights reserved Adamo Bencivenga

LEGGI GLI ALTRI RACCONTI

© Tutti i diritti riservati

Il presente racconto è tutelato dai diritti d'autore.

L'utilizzo è limitato ad un ambito esclusivamente personale.

Ne è vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, senza il consenso dell'autore

Tutte le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi autori. Qualora l'autore ritenesse improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione verrà ritirata immediatamente. (All images and materials are copyright protected and are the property of their respective authors.and are the property of their respective authors.If the author deems improper use, they will be deleted from our site upon notification.) Scrivi a liberaeva@libero.it

COOKIE POLICY

TORNA SU (TOP)

LiberaEva Magazine Tutti i diritti Riservati Contatti