RACCONTO

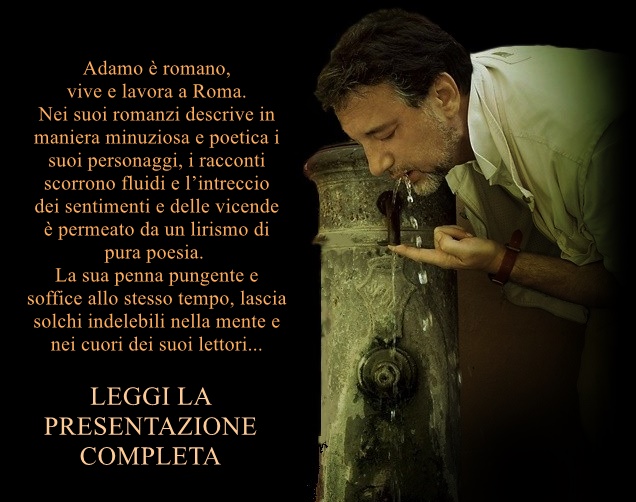

Adamo Bencivenga

LA STORIA DI GIOVANNA

“Mi chiesi più volte se altre donne avessero mai vissuto il mio strazio e come si fossero comportate. Non lo sapevo, ma ero certa di vivere una storia sbagliata, incredibile, sporca e il destino aveva scelto me tra le tante!”

|

Mi chiamo Giovanna, ho 48 anni e vivo a Roma. Dicono che io sia una donna attraente e non lo nego: i miei capelli scuri incorniciano un viso con un sorriso che Armando, mio marito, definiva “disarmante”. È una parola che mi fa sorridere, perché in quel sorriso c’è tutta la mia storia: le gioie, i dolori, le speranze che non si sono mai spente. La mia vita ruotava attorno a mia figlia Beatrice, allora diciassettenne, che era il mio orgoglio e la mia ragione di vita. Nonostante lavorassi, non le facevo mai mancare la mia presenza e il mio affetto, aiutandola nello studio, confortandola nei suoi momenti tristi e consigliandola nei suoi primi amori. La mia vita con Armando era sempre stata tranquilla, un matrimonio solido, costruito in quasi vent’anni di sacrifici, risate e qualche lacrima che rendeva il nostro legame ancora più forte. Lavoravo come segretaria contabile in uno studio dentistico, un impiego che non mi faceva sognare le stelle, ma che mi regalava la serenità di una routine stabile e la sicurezza di un tetto sopra la testa. Ogni giorno, tra numeri, fatture e appuntamenti, trovavo un equilibrio che mi permetteva di essere la donna che ero: forte, ma con un cuore che si commuoveva davanti alle piccole cose, come il profumo del caffè al mattino, come il miagolio di un gattino trovato per strada. Ma tutto cambiò quando Armando un giorno tornò a casa con gli occhi spenti. Si sedette al tavolo in cucina e con lo sguardo basso e le mani tra i capelli mi disse: “Mi hanno licenziato, Giovanna. L’azienda è in crisi, hanno tagliato metà del personale e tra questi ci sono anche io... Proprio io che ho sacrificato la mia vita per loro…” La sua voce tremava, e io sentii il pavimento crollare sotto i piedi, ma in quel momento ebbi solo la forza di rincuorarlo: “Tesoro, troverai un altro lavoro. Non preoccuparti.” Gli risposi, cercando di sembrare ottimista, ma dentro di me il panico cresceva. L’ho abbracciato: “Ce la caveremo, come sempre, vedrai…” Ma non ce la cavammo per niente! Il mutuo, la retta della scuola di Beatrice, le bollette, la rata della macchina: tutto pesava sulle mie spalle. I miei genitori non c’erano più, e i suoceri pur volenterosi, non avevano i mezzi per aiutarci. Armando, sempre più chiuso in sé stesso, passava le giornate in casa, fissando il vuoto o la televisione. Non era solo delusione, ma un principio di depressione che a poco a poco lo scavò dentro. Io facevo straordinari, ma i soldi non bastavano mai e ogni sera tornando a casa sentivo il peso di una vita che sembrava scivolarmi tra le dita. Un giorno però si aprì un piccolo spiraglio nella mia mente quando, nello studio dentistico, si presentò Mauro, un vecchio amico di Armando che avevo conosciuto al nostro matrimonio. Aveva un forte mal di denti e, in attesa di essere ricevuto dal medico, mi aveva chiesto del suo amico che non vedeva da anni. Lui era il titolare di un famoso ristorante alla Balduina e parlando mi disse che stava cercando una cameriera per i weekend. Quando mi salutò mi disse: “Con quel sorriso, saresti perfetta!” La sera stessa a casa, mentre cenavamo, presi il coraggio e dissi: “Armando, oggi in studio è venuto il tuo amico Mauro per una visita urgente. Te lo ricordi? Insomma mi ha detto che cercano una cameriera per il weekend. Potrei provare. Tu che ne pensi?” Armando mi guardò quasi sorpreso. “Tu? Cameriera? Non sei abituata, Giovanna. E poi ti ammazzi già di lavoro… la casa, lo studio, Beatrice…” Lo guardai sapendo che potevo farcela: “Non importa. Abbiamo bisogno di soldi, no?” Lui, sentendosi in colpa, annuì spostando il discorso su Mauro e su quell’amicizia, sin dai tempi dell’università, che il tempo aveva sbiadito. ****** Il ristorante di Mauro era una perla molto elegante incastonata tra le colline della Balduina con una vista mozzafiato su Roma. I tavoli erano occupati da professionisti dell’alta borghesia, gente dello spettacolo, coppie clandestine e turisti facoltosi. Mauro, vedovo da poco più di un anno, era un uomo sulla cinquantina, carismatico, con uno sguardo che oscillava tra il gentile e l’intimidatorio. Quando mi accolse, mi strinse la mano con calore. “Giovanna, sei un salvagente. Vedrai, qui ti troverai bene.” E così è successo. Imparai il mestiere in pochi giorni. Portare vassoi e piatti, sorridere ai clienti, destreggiarmi tra i tavoli: non era facile, ma ce la mettevo tutta. Tornavo a casa stanca con i piedi doloranti e la schiena a pezzi, ma soddisfatta. Per la prima volta dopo mesi, sentivo di avere il controllo su qualcosa. Dopo qualche settimana però, notai un cambiamento in Mauro. I suoi sguardi si fecero più lunghi, i suoi complimenti più personali. Una sera mentre sistemavo i tavoli, mi disse: “Sai, Giovanna, porti una luce diversa in questo posto. Ma forse lo sai anche tu di essere una donna speciale.” Sorrisi e un po’ imbarazzata risposi: “Grazie, Mauro, ma sto solo cercando di fare il mio lavoro.” Non mi fu difficile intuire che i suoi complimenti, sempre più insistenti, non riguardavano solo il lavoro, e cercavo di districarmi facendo finta di non capire, ma una sera, mentre chiudevamo il locale, si avvicinò: “Giovanna, non giriamoci intorno. Sei una donna bellissima. E io… vorrei qualcosa di più da te.” Sentii un nodo allo stomaco: “Mauro, dai smettila. Sono sposata e tra l’altro tu sei un vecchio amico di Armando.” Lui sorrise: “Forse è proprio per questo che mi sento in dovere di starti più vicino. Tesoro, guarda in che situazione sei. La crisi, il mutuo, tuo marito e poi hai una figlia da crescere… Non è facile trovare un lavoro come questo, no?” Il velato ricatto mi colpì come uno schiaffo. Sapevo che aveva ragione, ma non era quello il modo per risolvere la mia situazione. “Mauro, ti prego, non rendermi le cose più difficili.” Sussurrai prima di allontanarmi. Sapevo che sarebbe tornato alla carica per cui nei weekend successivi cercavo di non rimanere mai da sola con lui, ma una sera la mia macchina non ne voleva sapere di partire. Era l’una di notte e provai a chiamare Armando, ma non rispose. Stanca, nevosa e sull’orlo delle lacrime chiesi a Mauro di accompagnarmi e lui ovviamente, aprendo lo sportello della sua BMW nera, non mi disse di no: “Giovanna, mica ti lascio qui da sola.” In macchina, iniziò a parlarmi di sua moglie, scomparsa in soli tre mesi per un male incurabile. “Sai, Giovanna, è passato un anno intero, ma mi manca da morire. La casa è vuota, la vita è vuota. Non è facile andare avanti da soli.” La sua voce era rotta e sincera. “Ti capisco…” Dissi piano. “Anche io non sto vivendo un momento facile, sai. Armando… non è più lo stesso. Da quando ha perso il lavoro, è depresso, non parla quasi più. È come se fossi sola a portare avanti tutto.” Lui guardandomi di traverso disse: “Chissà se due solitudini fanno un’amicizia?” La domanda rimase sospesa nell’aria e percorremmo l’ultimo tratto in assoluto silenzio. Arrivati sotto casa mia fermò la macchina e improvvisamente, prendendomi alla sprovvista, poggiò le sue labbra sulle mie. Forse per timore non reagii e lo lasciai fare anche quando sentii la sua lingua insinuarsi nella mia bocca. Fu un bacio timido, ma vero, come due amanti. Poi un barlume di coscienza mi fece aprire lo sportello e scappare verso casa. Non mi voltai e non lo salutai. Mi guardai nello specchio dell’ascensore: forse ero stanca, o forse, in quel momento, avevo un bisogno disperato di sentirmi desiderata, di sentirmi viva. La mia vita, che fino a pochi mesi prima scorreva con le sue certezze, si era trasformata in un mare di insicurezze, costringendomi a interrogarmi sul mio futuro. Quel bacio, inaspettato e sbagliato, aveva acceso in me un conflitto che non riuscivo a zittire. Non era stato solo un momento di debolezza; era il riflesso di una parte di me che avevo soffocato per troppo tempo. Mi sentivo come una candela che brucia da entrambe le estremità: da un lato, la dedizione totale alla mia famiglia, dall’altro, il desiderio di ritrovare me stessa, quella Giovanna che un tempo rideva senza pensieri, che sognava, che si sentiva viva. Armando, con il suo silenzio e la sua apatia, non mi vedeva più. O forse ero io a non vedere più lui, persa com’ero nel vortice delle mie responsabilità. Facendo finta di nulla mi distesi senza spogliarmi nel letto accanto a lui. Lui con gli occhi fissi alla tv mi guardò appena ed io mi chiesi chi fossi diventata. La donna che aveva permesso a Mauro di baciarla non era la Giovanna che avevo sempre conosciuto. Quella Giovanna era forte, leale, una madre e una moglie che non si sarebbe mai lasciata tentare. Eppure, in quella macchina, sotto quel velo di dolore condiviso, avevo abbassato la guardia. Non era stato solo per paura di perdere il lavoro, anche se quella paura era reale, tangibile, come un nodo che mi stringeva la gola ogni volta che pensavo alle scadenze da pagare. Era stato anche per quel bisogno profondo, quasi primordiale, di sentirmi ancora una donna che qualcuno potesse desiderare, non solo per ciò che faceva, ma per ciò che era. Cercai di scacciare quei pensieri e strinsi forte il braccio di Armando nella speranza di lavare quel bacio con il suo affetto. Ma lui quasi infastidito mi disse: “Non ora, Giovanna!” Quella risposta fredda fu come un coltello che affondava in una ferita già aperta. Non era solo il rifiuto di un’intimità fisica; era il rifiuto di vedermi, di capirmi, di condividere il peso che entrambi portavamo. Nel buio della notte, con il respiro di Armando accanto a me, mi sentii sola. Sola con i miei pensieri, con i miei errori, con le mie paure. Eppure, in fondo al cuore, c’era ancora una scintilla di quella Giovanna che non si arrendeva. Sapevo che dovevo trovare un modo per rialzarmi, per ricostruire ciò che si era incrinato, non solo con Armando, ma anche dentro di me. Sì ovvio era stato solo uno stupido bacio, ma dovevo capire se fosse stato un momento di smarrimento o il segnale di qualcosa di più profondo, di un bisogno che non potevo più ignorare. E mentre Roma dormiva fuori dalla mia finestra, giurai a me stessa che avrei trovato una risposta, non solo per la mia famiglia, ma per me stessa, per quella donna che, nonostante tutto, meritava ancora di vivere onestamente senza sotterfugi. ****** Il sabato successivo tornai al ristorante con un peso sul cuore. Mi ripetevo: “Giovanna è stato solo un bacio. Un errore. Non succederà più.” Ma gli sguardi di Mauro erano sempre più insistenti, come se quel momento in macchina gli avesse dato un tacito permesso. Ogni volta che mi passava vicino, il suo sorriso era una sfida come se calcolasse il tempo che mi fosse rimasto prima di cedere. Mi sentivo intrappolata. Quel lavoro mi serviva: ogni euro che guadagnavo era un giorno in più senza la paura di perdere la casa, di non pagare la retta di Beatrice. Quella sera, decisi di affrontarlo. Aspettai che il ristorante si svuotasse, il brusio dei clienti sostituito dal silenzio della sala illuminata solo dalle luci di emergenza. Lui era al bancone, a controllare gli incassi. “Mauro, possiamo parlare?” Chiesi, con la voce più ferma che potevo. Lui alzò lo sguardo, un sopracciglio sollevato. “Certo, Giovanna. Dimmi pure.” Mi avvicinai, stringendo le mani per nascondere il tremore. “Voglio essere chiara. Quello che è successo l’altra sera… è stato un errore. Non succederà più. Io sono qui per lavorare, nient’altro. Ho una famiglia, una figlia. Non voglio complicazioni.” Mauro mi fissò per un lungo momento, il suo sorriso svanì lentamente. “Capisco.” Disse, ma il tono era ambiguo, come se stesse soppesando le mie parole. “Sei una donna forte, Giovanna. Lo rispetto. Ma sai com’è questo mondo… a volte, per andare avanti, bisogna fare qualche compromesso.” Si alzò, avvicinandosi. “Non sto parlando solo di noi. Pensa al tuo lavoro, alla tua situazione. Io posso aiutarti, lo sai.” Il suo tono, gentile, ma tagliente, mi fece rabbrividire. Era un’offerta, ma anche una minaccia. “Non ho bisogno di quel tipo di aiuto.” Risposi, sostenendo il suo sguardo. “Voglio solo fare il mio lavoro e portare a casa uno stipendio. È tutto.” Mi voltai, ignorando il battito accelerato del mio cuore e uscii dal ristorante. L’aria fresca della notte romana mi colpì il viso, ma non bastò a calmare l’ansia. Sapevo che non sarebbe finita lì. Mauro non era tipo da lasciar perdere. E io? Io dovevo trovare un modo per proteggere la mia famiglia, senza perdere me stessa. Ero stata determinata, ma dentro di me cresceva un’insicurezza che mi logorava. A peggiorare le cose poi c’era stata la confidenza di un collega, Davide, un ragazzo che lavava i piatti in cucina: “Sai, Giovanna, gira voce che Mauro voglia esternalizzare alcuni servizi. Tipo le pulizie, forse anche parte del personale di sala. C’è rischio di tagli.” Le sue parole mi gelarono. Perdere quel lavoro sarebbe stato un disastro. Guardai Beatrice in una foto sul mio telefono: il suo sorriso, i suoi occhi pieni di fiducia. “E se sto sbagliando tutto?” Pensai. Nei giorni successivi, il mio cuore era un groviglio di paure. Ogni mattina, mentre preparavo la colazione per Beatrice, sentivo il peso delle bollette sparse sul tavolo. Armando poi non dava segni di ripresa. Con il pretesto che lo svegliavo quando tornavo tardi si era trasferito nella stanza degli ospiti e, sbattuto su quel lettino, rispondeva a monosillabi, perso in un mondo che non mi apparteneva più. Da sola nel letto matrimoniale mi chiedevo: “E se Mauro avesse deciso di licenziarmi?” La voce dei tagli al personale mi ossessionava. Davide mi aveva detto che il ristorante faceva gola ad una multinazionale. “Se perdo questo lavoro, cosa faccio?” Ormai era diventato un pensiero fisso, quando mi svegliavo, quando lavavo i piatti o piegavo il bucato, con Beatrice accanto che smanettava il suo telefono, ignara delle mie angosce. Ero combattuta. Le sere quando andavo al ristorante, sentivo gli occhi di Mauro su di me. I suoi complimenti non si fermavano: “Sei un raggio di sole, Giovanna.” Diceva, passandomi vicino. Cercavo di essere fredda, professionale, ma la paura mi logorava. “E se mi sbaglio a tenerlo a distanza? Se perdo tutto?” Una sera, mentre sparecchiavo, Mauro mi sfiorò la mano. Trasalii, ma non mi ritrassi subito. Il suo tocco, per un istante, mi fece sentire meno insicura, come se comunque fosse andata avrei avuto un paracadute a disposizione. “Smettila di combattere, Giovanna.” Disse piano. “Non vuoi una vita più facile?” Quelle parole si insinuarono dentro di me, come un veleno dolce. Tornando a casa, mi guardai allo specchio. Ero stanca, con le mie occhiaie che raccontavano notti insonni. Pensai a Beatrice, che mi aveva chiesto un nuovo zaino per la scuola. “Mamma, il mio è tutto rotto.” Aveva detto, con quel tono innocente che mi spezzava. Pensai ad Armando, chiuso nella stanza degli ospiti, che non mi toccava più, che non mi vedeva più. Pensai alle tante responsabilità. E poi pensai a Mauro: il suo potere di rendere la mia vita più semplice, come se con uno schiocco di dita tutto improvvisamente sarebbe diventato più facile. Un sabato sera, mentre chiudevamo il locale, Mauro si avvicinò di nuovo. “Giovanna, smettila di tormentarti. Non voglio farti del male. Mettimi alla prova.” Il suo tono era morbido, quasi sincero. Mi guardava come se fossi l’unica persona al mondo. E io, esausta, schiacciata dal peso di tutto, non lo respinsi. “Va bene, Mauro.” Sussurrai. “Ma non chiedermi troppo. Almeno non subito.” Lui sorrise, posandomi una mano sul braccio. “Tranquilla. Andremo piano.” Uscii dal ristorante con il cuore in gola, sapendo che avevo oltrepassato una linea. Non era più solo un bacio. Era una resa. Per Beatrice, per la casa, per una vita che non potevo più sostenere da sola. Ma dentro di me, una voce gridava: “Cosa stai diventando, Giovanna?” Non l’ascoltai perché una parte di me era già crollata. La domenica lasciai di proposito la macchina a casa. Presi l’autobus per andare al ristorante. Era un gioco pericoloso, ma non vedevo alternative. Quando entrai nel locale, Mauro, vedendomi arrivare tutta trafelata, mi intercettò subito. Stava sistemando una bottiglia di vino al bancone, il suo sguardo come sempre acuto, pronto a cogliere ogni dettaglio. “Ehi, tutto bene, Giovanna? Dove hai lasciato la macchina?” Chiese, con quel tono che mescolava curiosità e una punta di divertimento. Sapevo che avrebbe notato la mia agitazione, e avevo preparato la risposta. “Stasera, non è partita, solita sfortuna!” Mentii. “Ho preso l’autobus, ma ho sbagliato a calcolare i tempi. Mi sono messa a correre e ora sono tutta sudata…” Aprii il soprabito con un gesto studiato. Sotto, avevo messo un tubino nero che avevo scelto con cura prima di uscire, delle calze autoreggenti e un paio di tacchi alti che non indossavo da anni. Speravo che Mauro attento ai dettagli e all’eleganza notasse, ma allo stesso tempo temevo che lo facesse. Lui sorrise. “Stai benissimo, sudata o no.” Disse, con una voce che mi fece rabbrividire. Non risposi, limitandomi a un mezzo sorriso, e mi misi al lavoro. Ma durante la serata, sentivo i suoi occhi su di me. Ogni volta che passavo con un vassoio, che servivo un tavolo, che mi chinavo per raccogliere una posata caduta, sapevo che stava osservando le mie gambe. Era come se il ristorante, con i suoi tavoli eleganti e il panorama di Roma che scintillava oltre le vetrate, fosse diventato un palcoscenico per un gioco che non volevo giocare, ma che non potevo evitare. All’ora di chiusura, ormai pronta per uscire, Mauro si avvicinò. “Stasera ti accompagno io, Giovanna.” Disse, appoggiando una mano sul bancone, il tono fermo, senza spazio per discussioni. “Non voglio scuse.” Mi fermai ad osservarlo. Una parte di me voleva rifiutare, correre fuori, prendere un altro autobus, ma l’altra, quella che aveva preparato il piano, rispose: “Va bene, Grazie.” Lui annuì, soddisfatto, e mi indicò la porta sul retro. “Aspettami, finisco qui e andiamo.” Mentre lo aspettavo fuori, l’aria fresca della notte romana mi colpì il viso. Le strade della Balduina erano silenziose, rotte solo dal rumore lontano di qualche auto di passaggio. Mi strinsi nel cappotto con il tubino nero che mi aderiva alla pelle come una seconda colpa. “Cosa sto facendo?” Pensai, per l’ennesima volta. Ma la paura di perdere tutto era più forte del senso di colpa. Quando Mauro uscì, con le chiavi della sua BMW che tintinnavano in mano, mi guardò con un’intensità che mi fece sentire nuda. “Andiamo.” Disse, aprendomi la portiera. Salii con un’emozione diversa sapendo che ogni passo che facevo mi allontanava da chi ero stata, ma dentro di me ero decisa. L’abitacolo odorava di un leggero profumo maschile, il suo. Le luci della Balduina sfrecciavano fuori dal finestrino, frammenti di Roma che si perdevano nella notte. Avevo lasciato la macchina a casa di proposito, avevo scelto quell’outfit sapendo cosa avrebbe scatenato. Ma ora, seduta lì, con Mauro che guidava in silenzio, sentivo un nodo allo stomaco. “Devo essere più leggera.” Pensai e allora incrociai le gambe, un gesto lento e calcolato. Lo feci una seconda volta, lasciando che il fruscio delle calze rompesse il silenzio. Vidi il suo sguardo scivolare verso di me, rapido, prima di tornare sulla strada. Il suo respiro cambiò, più pesante. Non disse nulla, ma la tensione nell’aria era palpabile, come un filo teso pronto a spezzarsi. Mi morsi il labbro, combattuta. Una parte di me voleva scendere, correre via, tornare alla Giovanna che non avrebbe mai permesso tutto questo. Ma l’altra parte, mi teneva inchiodata al sedile. All’improvviso, Mauro svoltò in uno spiazzo isolato sul Lungotevere dove i lampioni non arrivavano. Spense il motore, e il silenzio ci avvolse, rotto solo dal ticchettio dell’auto che si raffreddava. Si voltò verso di me, gli occhi accesi di un desiderio che non cercava più di nascondere. “Giovanna, non ce la faccio più.” Si avvicinò, il suo viso a pochi centimetri dal mio. Mi baciò, e questa volta non fu il bacio timido dell’altra sera. Profondo, urgente, carico di un’intenzione che mi fece tremare. Le sue mani trovarono il mio viso, le mie spalle per poi scivolare lungo il tubino, seguendo le curve che avevo volutamente messo in mostra. Non fermai quelle mani. Le sue dita sfiorarono le calze, indugiando sul bordo, e il mio cuore batté più forte, un misto di paura, vergogna e una strana, colpevole eccitazione. Sentivo le sue dita calde e decise, che si muovevano esperte quasi a testare i limiti del mio consenso ed ogni centimetro della mia pelle guadagnato era un altro centimetro da conquistare. Il mio respiro si fece corto, intrappolato tra il desiderio di abbandonarmi e il tumulto di pensieri che mi gridavano di fermarmi. Ma lo lasciai fare anche quando quelle dita raggiunsero l’orlo della mia biancheria e si insinuarono oltre, con una delicatezza che contrastava con la passione dei suoi baci. Il mio corpo reagì prima della mia mente: un fremito, un’arcata involontaria della schiena. La mia intimità rispose al suo tocco, tradendo ogni resistenza. Istintivamente presi la sua mano e la strinsi forte contro di me e l’eccitazione mi avvolse come un fuoco che non potevo spegnere, lasciandomi sospesa tra il piacere e il peso di ciò che stavo permettendo. Emisi un lungo e sottile gemito e ansimando, lo guardai: volevo dirgli che ero stata bene, ma aspettavo la sua richiesta, sapendo benissimo che avrei dovuto ricambiare, ma Mauro come al solito mi sorprese. Si fermò. Si tirò indietro, il respiro affannoso: “Sei stata bene tesoro?” Annuii e lui: “Giovanna. Tu sei una donna che merita di più di un parcheggio squallido come questo.” Mi guardò, gli occhi che cercavano i miei nella penombra. “Fermiamoci qui. Domani sera… c’è un motel vicino al ristorante. Dimmi che verrai. Ti prego.” Le sue parole erano un misto di supplica e comando. Mi sentii nuda, ma anche intrappolata in un gioco che avevo iniziato io stessa. Un motel sarebbe stato altro, qualcosa di serio, voluto e impegnativo. Pensai, ma oramai ero in gioco: “Va bene.” Sussurrai, la voce così debole che quasi non la riconobbi. “Ci sarò.” Mauro sorrise: “Brava.” Disse piano, posandomi una mano sulla calza. “Ti porto a casa ora.” Riavviò il motore, e il viaggio verso casa mia fu un silenzio pesante. Mi guardavo le mani, strette in grembo, mentre Roma scorreva fuori, indifferente. Per la prima volta avevo aperto le gambe ad un uomo che non era mio marito, lui mi aveva fatto godere e se avesse voluto, quella sera, sarei anche andata oltre! Il senso di colpa mi soffocava, ma c’era anche una strana rassegnazione. “È per Beatrice.” Mi ripetevo, come un mantra. “È per tenere tutto insieme. Loro mi perdoneranno.” |

CONTINUA LA LETTURA

Questo racconto è opera di pura fantasia.

Nomi, personaggi e luoghi sono frutto

dell’immaginazione dell’autore e non sono da

considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con

fatti, scenari e persone è del tutto casuale.

IMMAGINE GENERATA DA IA

© All rights reserved Adamo Bencivenga

LEGGI GLI ALTRI RACCONTI

© Tutti i diritti riservati

Il presente racconto è tutelato dai diritti d'autore.

L'utilizzo è limitato ad un ambito esclusivamente personale.

Ne è vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, senza il consenso dell'autore

Tutte le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi autori. Qualora l'autore ritenesse improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione verrà ritirata immediatamente. (All images and materials are copyright protected and are the property of their respective authors.and are the property of their respective authors.If the author deems improper use, they will be deleted from our site upon notification.) Scrivi a liberaeva@libero.it

COOKIE POLICY

TORNA SU (TOP)

LiberaEva Magazine Tutti i diritti Riservati Contatti